HOME > 커뮤니티 > 회원동정

HOME > 커뮤니티 > 회원동정 -

작성일 : 2025-10-28 / 조회 : 12

작성일 : 2025-10-28 / 조회 : 12

글쓴이 : 운영자

Ⅰ. 서론: 권력의 중심이 이동하다

오늘날 한국의 국정은 눈에 띄게 흔들리고 있다. 정치권은 분열되고, 정부는 비효율과 갈등으로 마비된 듯 보인다.그러나 역설적으로, 나라가 무너지는 조짐은 없다. 경제는 여전히 돌아가고, 사회는 혼란 속에서도 일정한 질서를 유지한다. 이 기이한 안정의 근원은 단 하나의 사실에서 비롯된다. 권력은 이미 정부로부터 떠났기 때문이다.

정치적 명령이나 대통령의 결단보다 더 강력하게 국가를 움직이는 실질적 힘은 운영(operations)의 영역에 있다. 전력망·데이터망·물류망·금융망이 맞물려 돌아가는 거대한 운영체계가 정부 바깥에서 사회를 작동시키고 있는 것이다.

이것이 노무현 대통령이 20여 년 전 예고했던 “권력은 시장으로 넘어갔다”는 진단이 오늘날 “권력은 운영으로 넘어갔다”는 현실로 진화한 이유다.

그럼에도 불구하고 여전히 지역은 대통령, 중앙정부 해바라기에서 벗어나지 못한다. 없는 권력을 향해 두 손을 모으면 뭐가 되는가? 이제 지역은 스스로 살 길을 찾아야 한다. 균형발전의 진정한 길은 이 사실을 깨달아야 찾아진다.

Ⅱ. 권력의 구조적 변환

권력은 더 이상 단일한 형태로 존재하지 않는다. 법과 제도를 다루는 정치적 권력, 예산을 통제하는 재정 권력, 그리고 사회의 실질적 작동을 지배하는 운영 권력이 분리되어 있다.

정치는 여전히 정부 안에 머물지만, 운영은 이미 정부 밖의 시스템이 담당하고 있다. 이 운영 권력은 눈에 보이지 않는다. 그것은 전력 수급을 통제하는 인프라에서, 데이터를 저장하고 유통하는 클라우드 센터에서, 거래를 가능케 하는 결제망과 신용 네트워크에서 작동한다. 이 체계가 멈추면 정부의 명령도 무력해진다.

따라서 현대의 국가는 법이 아니라 운영이 실질적 주권을 행사하는 구조로 변모했다. 이전 세기의 중앙집권은 ‘명령 체계의 집중’을 의미했다면, 오늘날의 권력 집중은 ‘운영 자산의 집중’을 뜻한다. 그리고 이 집중은 수도권에 극단적으로 편중되어 있다. 즉, 법적 분권이 이루어졌다고 해도 운영주권이 중앙에 묶여 있다면, 국가는 여전히 비대칭적으로 작동한다.

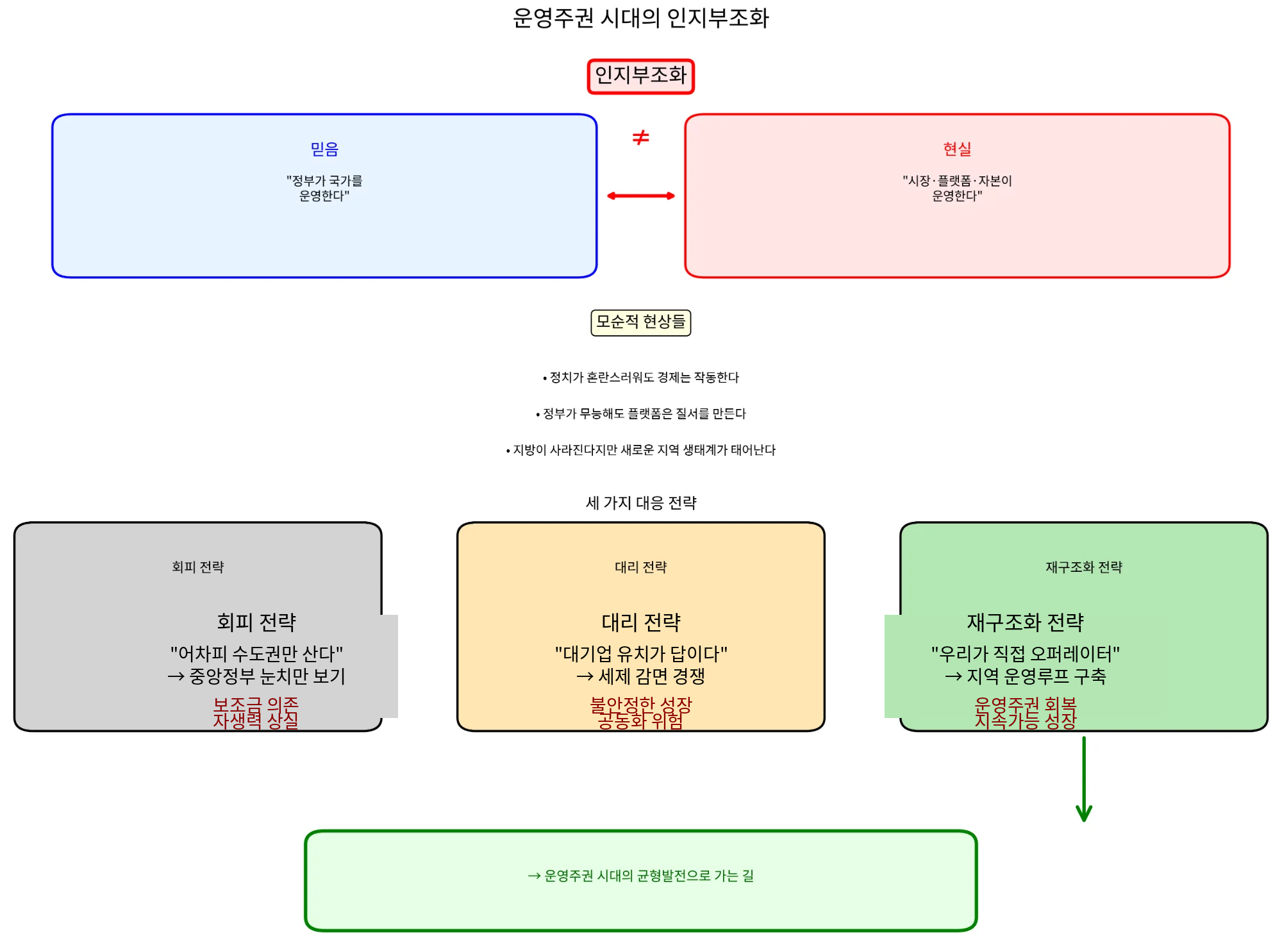

Ⅲ. 인지부조화의 시대: 왜 국민은 불편한가

많은 국민은 “정치가 이렇게 엉망인데도 나라가 돌아간다”는 사실을 이상하게 여긴다. 이 의문이 바로 오늘의 인지부조화(cognitive dissonance)이다. 사람들은 여전히 “정부가 국가를 운영한다”는 믿음을 가지고 있지만, 현실은 이미 운영 시스템이 국가를 지탱하는 단계로 옮겨갔다. 이 괴리 속에서 사람들은 세 가지 반응을 보인다.

첫째, 현실을 인정하고 믿음을 수정하는 사람들이다. 이들은 정치보다 운영의 질서에 주목하며, 새로운 시스템 중심의 사고로 이동한다.

둘째, 행동을 바꾸는 사람들이다. 정부를 기다리지 않고, 직접 창업하거나 협동조합을 만들고, 지역의 자생적 생태계를 구축한다.

셋째, 불일치를 외면하는 사람들이다. 정치에 대한 냉소와 포기, 혹은 단기적 분노로 불편함을 덮는다.

이 중 첫째와 둘째가 운영주권 시대의 주체로 진화하는 경로이며, 셋째는 지역과 국가 모두를 마비시키는 길이다. 따라서 균형발전의 새 전략은 국민과 지역이 ‘운영의 언어’로 사고하고 행동하도록 유도하는 데서 출발해야 한다.

Ⅳ. 운영주권의 개념과 의의

운영주권(Operational Sovereignty)이란 국가나 지역이 스스로 작동할 수 있는 능력을 의미한다. 이는 법적 권한이 아니라 시스템을 통제하고 유지하는 역량이다. 정치적 주권이 ‘결정권’을재정 주권이 ‘분배권’을 뜻한다면, 운영주권은 ‘작동권’을 뜻한다. 운영주권은 네 가지 축으로 구성된다.

첫째, 에너지·연산 기반 주권이다. 전력망과 클라우드 인프라의 자율성이 여기에 속한다.

둘째, 데이터·결제 기반 주권이다. 데이터 접근권, 실시간 정산 시스템, 신용평가 구조가 이에 해당한다.

셋째, 물류·공급망 주권이다. 제품과 정보가 중앙을 거치지 않고 지역 내에서 순환할 수 있어야 한다.

넷째, 거버넌스 주권이다. 이 세 가지를 조정하고 실행하는 조직적 역량, 즉 실행준비도가 핵심이다.

운영주권이 확보되어야 지역은 정부의 명령 없이도 산업을 돌리고, 데이터를 처리하며, 시민의 삶을 안정적으로 유지할 수 있다.

Ⅴ. 권력의 이동과 지역의 위기

운영주권이 정부에서 시장으로, 그리고 시장에서 글로벌 네트워크로 넘어가는 동안 한국의 지방정부는 여전히 중앙정부의 시선에 묶여 있다. 지자체는 여전히 행정적 분권을 외치지만, 정작 운영주권은 확보하지 못했다.

이로 인해 지방은 ‘정치적으로 자율’하지만 ‘운영적으로 종속’된 구조에 놓여 있다. 전력과 데이터 인프라가 수도권에 집중된 한, 지방의 혁신도시는 이름만 혁신도시일 뿐 실제 작동 능력이 없다.

결국 운영주권의 부재가 지방소멸의 근본 원인이 되고 있다.

Ⅵ. 지역의 대응 전략: 지역이 직접 운영하라

이제 지자체는 행정적 분권을 넘어서 운영주권을 획득하는 주체로 거듭나야 한다. 중앙정부의 예산 지원이 아니라, 지역 스스로의 운영 구조를 설계해야 한다. 이를 위해 각 지역은 다음과 같은 전략적 전환을 수행해야 한다.

1. 지역내 운영 루프 구축

전력 공급, 데이터 처리, 결제 시스템, 물류망을 하나의 지역 루프로 통합하여 중앙의 개입 없이도 작동 가능한 구조를 만든다.

2. 운영자산의 확보와 병목 해소

지역의 산업정책은 더 이상 공장 유치가 아니라 전력 여력, 데이터 허브, 물류 처리속도 같은 ‘운영자산 확보’에 초점을 맞춰야 한다.

3. 운영지표(Operational Sovereignty Index, OSI)의 도입

지역의 자율적 작동능력을 계량화하고, OSI가 높은 지역에 인센티브와 자본을 우선 배분한다/ 예산이 아니라 운영역량이 균형발전의 핵심 기준이 된다.

4. 공공-민간 협력 거버넌스 강화

지역 공공기관, 대학, 기업, 시민이 함께 지역 운영 플랫폼을 설계하고 운영 데이터를 공유한다. 정부의 지시가 아닌, 지역의 학습과 실행이 정책의 중심이 되어야 한다.

Ⅶ. 새로운 균형발전의 원리

균형발전의 핵심은 이제 행정 분권이 아니라 운영 분권이다. 정부가 권한을 나누는 것으로는 부족하다. 중앙이 쥐고 있는 운영 병목—전력, 데이터, 물류, 금융—을 지역 단위로 분산해야 한다.

운영이 분권화되어야 국가 전체가 안정된다. 서울에 서버가 멈추면 전국이 정지하는 구조, 서울의 전력난이 전국의 공장을 멈추게 하는 구조를 운영분권을 통해 해체해야 한다.

균형발전의 새로운 명제: 행정은 통제의 문제이고, 운영은 생존의 문제다. 앞으로의 균형발전은 행정의 분권이 아니라 생존의 분권이어야 한다.

Ⅷ. 결론: 정치의 시대에서 운영의 시대로

한국은 지금 정치의 시대에서 운영의 시대로 넘어가고 있다. 권력의 중심이 정부에서 시스템으로 이동한 현실을 가장 먼저 읽어야 할 주체는 바로 지역이다. 정부에 매달려 있는 한, 지역은 계속 종속된다.운영을 직접 설계하는 순간, 비로소 지역은 생존의 주체로 부활한다.

정치가 불안해도 시스템이 작동하는 이유는, 이미 국가의 뇌와 근육이 정부 바깥으로 옮겨갔기 때문이다. 따라서 지역이 살아남으려면 그 시스템의 일부가 되어야 한다. 행정의 하청이 아니라 운영의 동반자로 자리매김해야 한다.

권력은 정부에 없다. 이제 지역이 직접 운영하라. 그것이 운영주권 시대의 균형발전이며, 대한민국이 다시 구조적으로 성장하는 유일한 길이다.

출처: 글로벌비즈뉴스(클릭)